Der Nutzen sozialer Netzwerke oder warum es übrigens Selfies gibt

Oktober 2, 2018

Aus dem CAS Social Media Management unter Dozent Prof. Dr. Christian Pieter Hoffmann zu sozialen Netzwerken berichtet Fahrettin Calislar.

Die Klasse Social Media Management befasste sich während eineinhalb Tagen mit Facebook, dies nachdem auch schon Instagram und Snapchat ein Thema waren. Am Samstagnachmittag dann übernahm Prof. Dr. Christian Pieter Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig mit Forschungsschwerpunkt strategisches Kommunikationsmanagement, die Klasse. Er setzte die Klasse quasi in ein Flugzeug und sah sich mir ihr die Welt der Social Media von oben an. Der Dozent warf einen Blick auf soziale Netzwerke aus einer Forschungsperspektive. Der Titel seiner Veranstaltung im Rahmen des CAS Social Media Management: «Paradigmenwechsel durch Web 2.0».

Dr. Hoffmann betonte einleitend, dass unter Social Media nicht nur Facebook, Twitter und Co. zusammengefasst werden, sondern auch Applikationen wie E-Mail, Youtube und WhatsApp. «Es heisst, soziale Medien seien überall und omnipotent.» Eigentlich sind sie quasi das Internet. Jedenfalls stehen sie für einen grossen Teil des Verkehrs auf dem Netz. Und aufgrund ihrer Omnipräsenz bieten soziale Medien auch die Grundlage für Big Data, welche unter anderem auf der Analyse der Daten in sozialen Medien zur Generierung von Persönlichkeitsprofilen gründet.

Soziale Medien sind nicht zuletzt auch mit verantwortlich für die stark angestiegene Verbreitung der mobilen Nutzung des Internets, rund 90 Prozent der Zugriffe sind heute auf Smartphones zurückzuführen. Im Gegensatz zum Konkurrenten Suchmaschine (namentlich Google) weisen soziale Medien dabei deutlich längere Verweildauern auf. Dr. Hoffmanns Fazit: «Wir investieren sehr viel Zeit in diese Plattformen.»

Es sei aber falsch, von sozialen Medien auf die reale Welt zu schliessen. Breite Kreise der Bevölkerung seien nicht oder kaum präsent. Es gibt in der westlichen Welt (noch immer) Unterschiede bei der Nutzung, namentlich beim Alter, dem Einkommen und dem Bildungsstand («digitale Spaltung»). Auch unter den sozialen Medien gibt es Unterschiede. Auf Facebook sind zwei Drittel der «Online-Bevölkerung», es ist demnach relativ repräsentativ. Aber nur schon der Nächstplatzierte, Youtube, weist deutlich weniger Durchdringung auf, ganz zu schweigen von Twitter, das nur ein eng gefasstes, allerdings sehr aktives, Publikum anspricht – namentlich Journalisten und Politiker. Und Instagram – ja, Instagram ist «etwas für die Jungen».

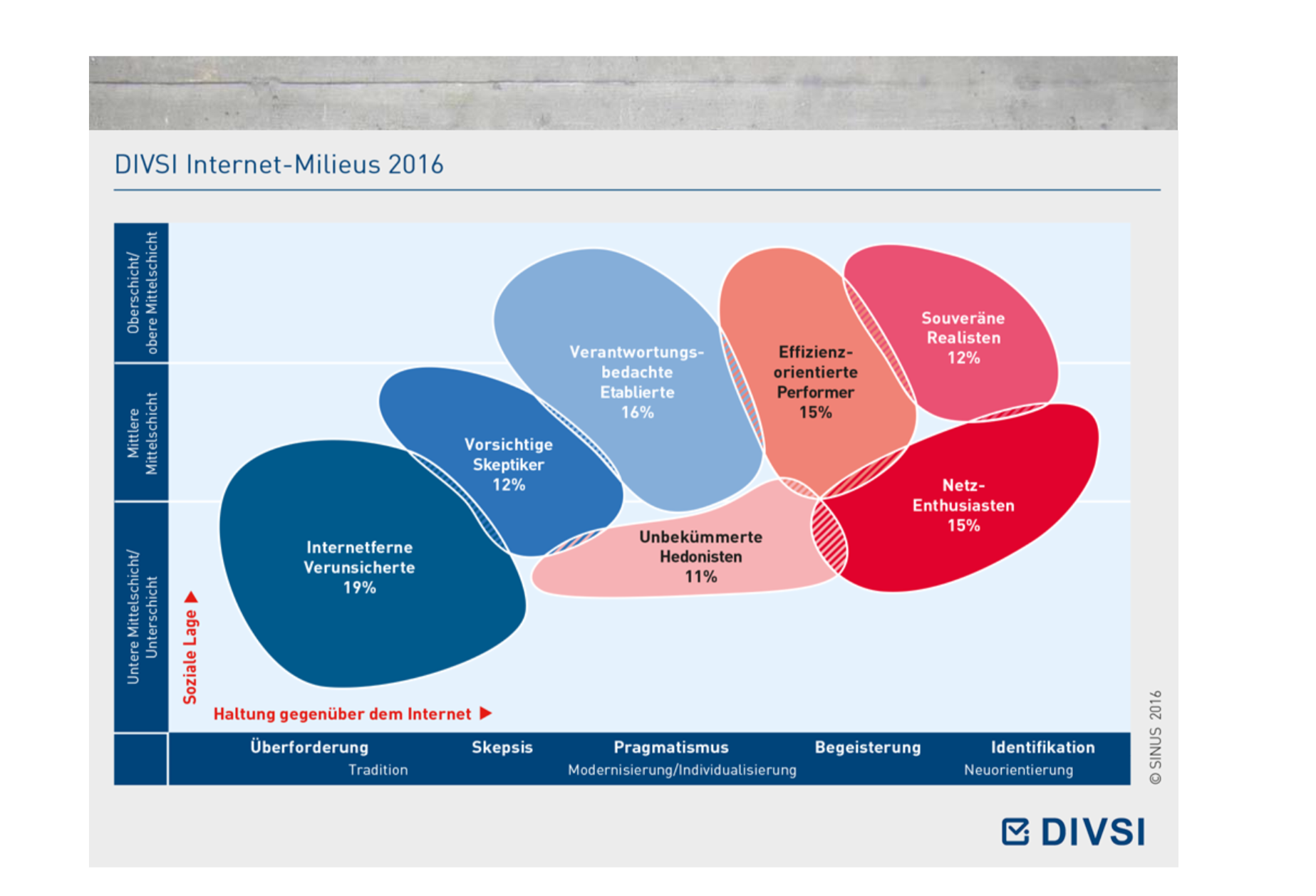

Eine weitverbreitete Visualisierung mit einer Typologie der Internet-Nutzer findet sich in der Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) zu Internet-Milieus. Sie entspricht klassischen sozioökonomischen Typologien. Die Bandbreite reicht von Internetmuffeln («digital outsiders») über verantwortungsbedachte Etablierte» («digital immigrants») bis hin zu Powerusern («digital natives»), wie den avantgardistischen «souveränen Realisten» und jungen «Netz-Enthusiasten», die alles unbesehen mitmachen.

Quelle: DIVSI

Dr. Hoffmann wirft die Frage auf, ob soziale Medien im Internet ein Hype oder gar eine Revolution sind, also was sich durch sie wirklich ändert. Irgendwie seien sie beides, so die Analyse. Vieles ändere sich sehr schnell, anderes gar nicht, je nach Perspektive. Und die ganze Entwicklung sei wohl noch lange nicht abgeschlossen. Veränderungen stellt der Dozent auf drei Ebenen fest: der Demokratisierung, der Bedeutungszunahme des Sozialen in der Kommunikation und in der Aufmerksamkeitsökonomie.

Demokratisierung, sie sei die wohl augenscheinlichste Entwicklung durch die sozialen gegenüber den klassischen Medien als postuliertes Gegenstück. Soziale Medien sind «Mitmachmedien». Alle machen mit, man tauscht sich aus. Man ist immer Sender und Empfänger, gleichzeitig Rezipient und Produzent/Distributor von Inhalt zugleich. Eine Ursache sind die geringeren Kosten für die Herstellung und Verbreitung. Klassische Medien und von ihnen geprägte Gatekeeper-Ansatz – vor allem vertreten durch den Qualitätsjournalismus – verlieren durch die die Kontrolle über die Produktion von Inhalten und mit der Kontrolle die Macht. «Es hat eine Machtverschiebung stattgefunden.» Die Medieninhalte orientieren sich immer stärker nach den bisher ohnmächtigen Medienkonsumenten. Er vergleicht das mit der Überwindung der Feudalherrschaft durch die bürgerliche Revolution, als die Ressourcen nicht mehr bei wenigen, sondern bei vielen waren. Frühere Privilegien werden in Frage gestellt.

Allerdings, so wendet Dr. Hoffmann ein, sind auch heute nicht breite Kreise der Bevölkerung, sondern nur Teile davon wirklich aktiv. Die Mehrheit verhält sich noch immer weitgehend passiv. So könne man lediglich von einer «kleinen Demokratisierung» oder gar nur einer Ergänzung des bisherigen Oligopols sprechen. «Nur, weil die Leute im Internet sind, heisst das nicht, dass sie wirklich aktiv sind, wirklich etwas publizieren.»

Die Bedeutung des Sozialen in der Öffentlichkeit hat zugenommen. Während das unterdessen rund 30 Jahre alte Web 1.0 sich weitgehend auf das Lesen beschränkte, ist Web 2.0 aufgrund der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (interaktive Netzwerke und eine Vielzahl von Kanälen) durch Schreiben («write») geprägt, also durch Partizipation. Nicht nur, dass Nutzer Rezipienten und Produzenten sein können. Was sie tun, findet auch öffentlich statt. Das war in abgeschlossenen Telefonnetzen nicht so. Hofmann nennt dies Theatralität. Diese Beobachtbarkeit führe zur Veränderung des Inhalts. Geteilt wird in erster Linie unterhaltsamer Content. «Wir versuchen, dem Gegenüber etwas Nettes zu tun. Wir sind die Guten auf den sozialen Medien.»

Der Hintergrund ist ein innerer Drang, einer Gruppe anzugehören, denn in Gruppen ist der Mensch schon immer am erfolgreichsten gewesen. «Allein ist er in der Wildnis tot.» Es gehe um Koordination, Sprache, Abstimmung – Socialising als Überlebensstrategie. «Eine eigentlich übliche soziale Dynamik wird übertragen auf Medienplattformen.» Das sprichwörtliche vollautonome Robinson-Kind sei ein «Niemand». Der Mensch definiere sich im Verhältnis zu anderen, der Kommunikator rückt in den Fokus. Dr. Hoffmann weiss: «Deshalb gibt es übrigens Selfies».

Diese Sorge um Rückmeldung führe übrigens auch dazu, dass soziale Medien ein Suchtpotenzial entwickeln: Hinter «Likes» stehen Belohnungsmechanismen. Klassische Medien vermögen das nicht. Sie bieten nur Content, keine Anerkennung. Sie brauchen «bad news», um zu funktionieren. Soziale Medien gründen sich auf good news. Die Disfunktionalität nennt man Context collapse. Sie tritt ein, wenn ein falsches Bild von sich oder unübersichtliche Verbindungen ein Problem werden. Der Kommunikator ist deshalb gezwungen, sich in sozialen Medien angemessen zu präsentieren und nicht über die Stränge zu schlagen. Typische Fälle von Disfunktionalitäten sind die Verstärkung von Depressionen und das Influencer-Phänomen eines Tausches maximale Virtualität gegen Feedback-Optimierung.

Die dritte Veränderung ist gemäss Herbert Simon die Verknappung der Aufmerksamkeit und als Folge ein zunehmender Zwang zur Selektion des Wahrzunehmenden. «Die Aufmerksamkeit ist begrenzt, sie ist eine sehr knappe Ressource», hält Dr. Hoffmann fest. Der Mensch ist mit einem Überfluss an Informationen konfrontiert. Er kann gar nicht mehr alles aufnehmen und verarbeiten, gerade in den sozialen Medien. Und sein grundlegend ökonomisches Verhalten führt dazu, dass er umso selektiver wird, um Orientierung zu finden, je mehr Information auf ihn hereinprasselt. Er mag weder suchen noch denken, sucht dafür nach schneller Ablenkung. Lange Texte stören, unterhaltsame und interaktive Informationsübermittlung ist gefragt. Die Langeweiletoleranz nimmt ab. Die Jungen sind sich das gewöhnt, die Alten aber können das gar nicht verarbeiten.

Als Massnahme zur Komplexitätsreduktion dient ein typisches Verhalten in den sozialen Medien: das Liken. Was meine Freunde liken, kann auch für mich durchaus eine Option sein. Sie selektieren für mich vor. Und die Algorithmen vermeiden es, mir etwas aus ihrer Sicht Langweiliges zu zeigen. Sie beeinflussen damit den Medienkonsum, der User kriegt nicht alles, sondern nur ein «digitales Best of». Er lebt in einer Filterblase, seine Welt ist von den Algorithmen geprägt. Hinzu kommt, dass er nur liest, was ihm passt («selective exposure») und auch nur das, was ihn in seinen Positionen bestätigt («confirmation bias»). Seine Einstellung verfestigt sich zusehends, stärker, als dies früher der Fall war. Er wird durch die klassischen Kontrollinstanzen unkontrollierbar.

Kurzum: von einer Revolution kann man zwar nicht sprechen, doch Soziale Medien verstärken bestehende Tendenzen der gesellschaftlichen Veränderung.

Die Grundlage von Social Media sind soziale Netzwerke, unterschiedlich dichte und intensive Strukturen aus irgendwie miteinander verbundenen Menschen. Diese und ihre Entwicklung sind ein Forschungsgegenstand. Laut Dr. Hoffmann war eines der ersten Netzwerkvorgänge die Reisen des Paulus zur Verbreitung des Evangeliums. Er bereiste die grossen Zentren der Antike mit dem Ziel, die Botschaft des Christentums zuerst in kleinen Gemeinden, dann in den grossen Städten und anschliessend im Hinterland zu verteilen.

Dank des Kleine-Welt-Experiments von Stanley Milgram (mehrere Pakete werden von Hand zu Hand von einem Ort an einen anderen überbracht). Das Experiment zeitigte das überraschende Ergebnis, dass es im Schnitt 5,5 Personen braucht, dass also jeder Amerikaner immer über sechs Personen mit einem anderen verbunden ist – und das galt für die deutlich weniger bevölkerten und nur «analog» verbundenen 1950er-Jahre. Doch eine Detailanalyse zeigte auch, dass zentrale Personen als Schnittstellen die Übertragungskapazität beeinflussen. Je stärker sie als Drehscheibe wirken können, desto stärker ist das Netzwerk und die Informationen fliessen schneller.

Netzwerke sind chaotisch, wild, zufällig, skalenfrei. Neben vielen kleineren, peripheren Knoten gibt es existenziell wichtige Hauptknoten, sogenannte Hubs. Und das gilt nicht nur für menschliche Netzwerke, sondern auch für Computernetze, Flugrouten, ja sogar für Nervenbahnen. Und starke Knoten haben in vielen Netzwerke die Tendenzen, noch stärker zu werden, das heisst: «The rich gets richer.» Dies unter anderem deshalb, weil neue Teilnehmer dieses Netzwerkes sich an den Hauptknoten orientieren.

Individuen bilden themenspezifische Gruppen. Diese Communities sind typische Netzwerke, zum Teil homogen, zum Teil aus Subgruppen zusammengesetzt. Und Communities bilden die Grundlage sozialer Medien und des Internets. Es gibt Plattformen für alles Mögliche (und Unmögliche), diese Gruppen verbinden spezifische Interessen und Personen zwecks Austausches. Es sei daran erinnert, dass das Usenet (namentlich die alt.thema-Newsgroups, aber auch andere) eines der ersten sozialen Netzwerke noch vor dem entstehenden Web war.

Eine weitere Eigenschaft von sozialen Netzwerken ist, dass sie Grenzen des Wachstums haben. Gemäss dem Anthropologen und Gehirnforscher Robin Dunbar sind menschliche Netzwerke auf 150 Elementen beschränkt. Je grösser die Communities sind, desto grösser wir die Anonymität und die Gruppenkohäsion sinkt. Die Folge sind Reibereien, Streit und schliesslich eine Spaltung in zwei kleinere Netze. Grosse Netze sind auch deutlich schwieriger führbar.

Quelle: www.wikipedia.de/Soziale_Netzwerkanalyse

Die Verbindungen in Netzwerken sind unterschiedlich stark. Starke Bande lassen sich meistens innerhalb von Communities finden («echte» Freunde) und schwache zwischen Netzwerken («reine Facebook-Freunde»). Starke Bande basieren auf Vertrauen und Emotionen. Sie sind effektiv, neigen aber zur Inertheit, sind wenig innovativ. Neuerungen entstehen eher in netzwerkschwachen Beziehungen, sie eröffnen neue Möglichkeiten, bieten eine grössere Auswahl.

Erfolgreiches Netzwerken zeichnet sich also durch starke Präsenz in der eigenen Community bei gleichzeitiger Aktivität zwischen Communities aus. Eine optimale Ausnützung von Netzwerken beginnt also mit der Analyse der Verbindungen des Zielpublikums. Die Kenntnis des Charakters der Community und insbesondere seiner der Meinungsführer ermöglicht, diese gezielt und differenziert anzusprechen. Das gilt gerade für soziale Medien, in denen die Analyse aufgrund ihrer Sichtbarkeit («Theatralität») auch ohne grösseren Aufwand möglich ist. Wer die Hubs und Meinungsführer in ihren Eigenschaften beeinflussen («influence») kann, verbreitet seine Botschaft mit kleinem Aufwand in einem maximalen Umfeld («virale Kommunikation»). Netzwerkanalysen sind demzufolge der Königsweg zum Erfolg in sozialen Medien.

(wo nicht anders vermerkt, stammen die Abbildungen aus den Vorlesungsunterlagen von Dr. Hoffmann. Die Fotos sind vom Autor.)

Unser Newsletter liefert dir brandaktuelle News, Insights aus unseren Studiengängen, inspirierende Tech- & Business-Events und spannende Job- und Projektausschreibungen, die die digitale Welt bewegen.